|

《源》稿件 - 琴难舍(8)

文:莊永康

琴川百流汇香江

近日,蒙香港雨果唱片易老板推荐,为港府康乐文化署撰写一系列五篇短文,围绕着“南莲园池”的一个古琴音乐节,描龙绣凤,推广古琴艺术的欣赏。这五篇文章,除第一篇开场白之外,其馀四篇是推介来自本港与中国内地四方八面,流派风格皆大异其趣的四组演奏会与示范讲座。

德愔琴人、吴门声韵、广陵名家、蜀派俊杰,云集于此,这么一个五彩缤纷的雅集盛会,可以比拟金庸先生笔下的华山论剑,真称得上是:琴川百流汇香江!

虽不能至,心向往之。当我把香港这个盛举的消息告知新加坡文化界朋友时,得到最大的反应是:我们几时才能有一个“南莲园池”?问题并不简单,这首先牵涉了香港本身的中华文化根基,再须探讨此次琴会的渊源——多年前雨果唱片毅然推出并无多大商业收益的古琴系列。然后从勇渡香江几近四十年的易老板身上,我们也可反思新加坡的文化建设到底应该珍惜些什么。

各流各派争妍斗丽

按南莲园池是香港康乐文化署辖下公园,位于九龙钻石山,以唐代园池为建筑蓝本,2006年正式对外开放,成为香港旅游景点之一。以上是硬体建设。说到此次古琴会,就要讲到活动的文化内涵了。优美的琴曲、奥妙无穷的琴谱,历代留传下来的琴人故事、琴论与琴道,造就了古琴艺术深厚的文化底蕴。

南莲园池音乐系列从2013年12月举办到2014年2月,依次为:

一、《德愔琴韵》:“德愔”是蔡德允(1905-2007)女士于1998年创立的琴社名称,生前,她在书香琴韵的“愔愔室”中,孕育了一代代的琴家。蔡女士授琴,是以诗书礼仪为铺垫的。今天,蔡德允的名字,已成了香港优雅文化的象征。跨年音乐会主要演奏者刘楚华、苏思棣、谢俊仁,都是蔡老师的得意门生。

二、《汪铎丝弦古琴演奏会》:2013年12月底举行的演奏会与讲座,主角是七十五岁的苏州琴家汪铎。在江浙地方流传下来的古琴流派中,近代姑苏吴兰荪、吴兆基父子独树一帜,建立了“吴门琴派”。汪铎自少师从吴兆基先生,深得其和、静、清、远的道家气韵。

三、《成公亮、戴晓莲古琴演奏会》:2014年2月8日聚首香江的两位名家,早年师从张子谦,被誉为广陵派传人。然而他们的身体力行,却毫无门户之见。两位琴家广纳各家之长,也都致力于新题材、新形式、新指法的古琴艺术钻研。此次音乐晚会中的《袍修罗兰》,是选自成公亮根据佛学哲理创作的巨型套曲。(成公亮因健康关系未成行。)

四、《曾成伟、曾河古琴演奏会》:集斲琴家与演奏家于一身的曾成伟,是四川琴派一位代表人物。蜀派的形成约在隋唐之间,特色是琴声嘹亮,琴家出手有劲道,决不拖泥带水。2月15、16日,曾成伟偕同公子齐献艺,南莲园池的知音人必耳目一新。

中华文化人齐来灌溉

诚然,香港这次的琴川汇流,绝对不是一次偶然的突发事件。比如经典人物蔡德允,便是早年上海培育出来的一位淑女琴家。就在中国内地纷纷扰扰,海峡两岸相互封锁的肃杀时期,香港这片自由而有相当法治的土地,是海内外中华文化人向往的地方。他们到这里耕耘灌溉,造就了一颗独自闪烁的东方之珠。(刚以一〇七岁高龄辞世的影视业钜子邵逸夫,便是个鲜明的例子。)

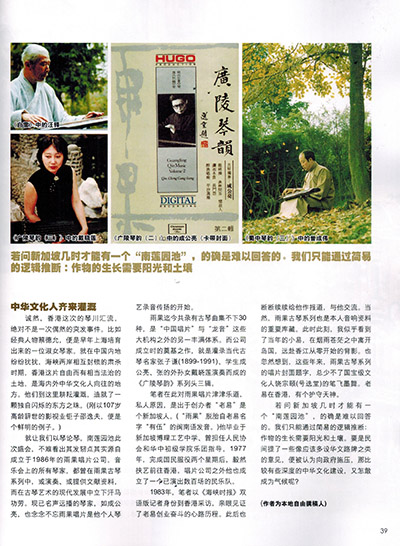

就让我们以琴论琴,南莲园池此次盛会,不难看出其发轫点其实源自成立于1986年的雨果唱片公司。音乐会上的所有琴家,都曾在雨果古琴系列中,或演奏、或提供文献资料,而在古琴艺术的现代发展中立下汗马功劳。现已名声远播的琴家,如成公亮,也念念不忘雨果唱片是他个人琴艺录音传扬的开始。

雨果迄今共录有古琴曲集不下30种,是“中国唱片”与“龙音”这些大机构之外的另一丰满体系。而公司成立时的奠基之作,就是灌录当代古琴名家张子谦(1899-1991)、学生成公亮、张的外孙女戴晓莲演奏而成的《广陵琴韵》系列头三辑。

笔者在此对雨果唱片津津乐道,私下原因,是出于创办者“老易”是个新加坡人。(“雨果”脱胎自老易名字“有伍”的闽南语发音。)他毕业于新加坡博理工艺中学、曾担任人民协会和华中初级学院乐团指导,1977年,完成国民服役两个星期后,毅然挟艺前往香港。唱片公司之外他也成立了一个已演出数百场的民乐队。

1983年,笔者以《海峡时报》双语版记者身份到香港采访,亲眼见证了老易的创业奋斗心路历程。此后也断断续续给他作报道,与他交流。当然,雨果古琴系列也是本人音响资料的重要库藏。此时此刻,我似乎看到了当年的小易,在烟雨苍茫之中离开岛国,远赴香江从零开始的背影。也忽然想到,这些年来,雨果古琴系列的唱片封面题字,总少不了国宝级文化人饶宗颐(号选堂)的笔飞墨舞。老易在香港,有个护守天神。

若问新加坡几时才能有一个“南莲园池”,的确是难以回答的。我们只能通过简易的逻辑推断:作物的生长需要阳光和土壤。要是民间提了一些像应该多设华文路牌之类的意见,便被认为向政府施压,那比较有些深度的中华文化建设,又怎敢成为气候呢?

[全文完]

原载新加坡宗乡总会《源》期刊107期(2014年第一期)

[建议语录:

若问新加坡几时才能有一个“南莲园池”,的确是难以回答的。我们只能通过简易的逻辑推断:作物的生长需要阳光和土壤。

|