|

博古通今亦文亦武

王梓静的两张琵琶独奏专辑

文/潘阳

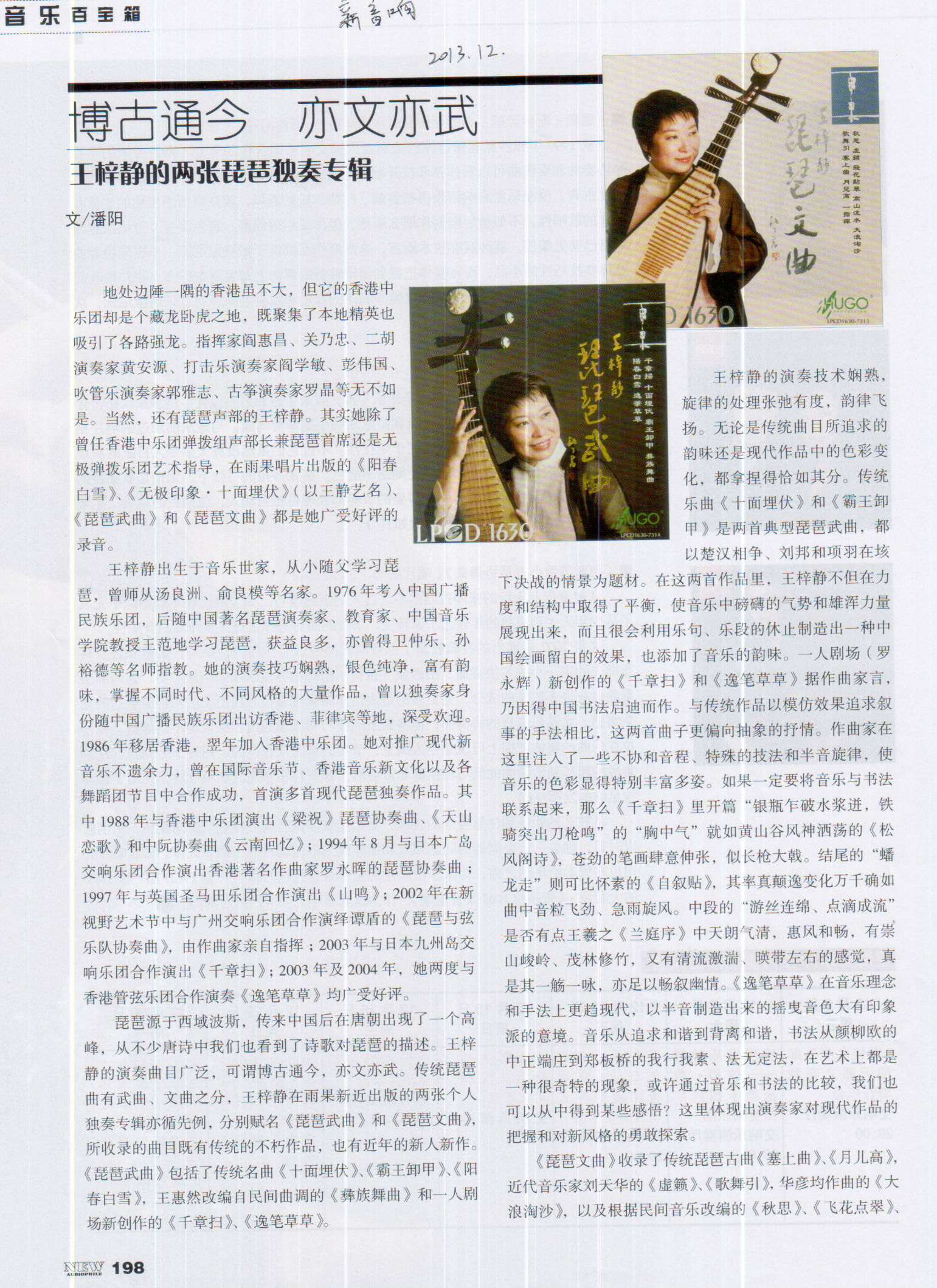

地处边陲一隅的香港虽不大,但它的香港中乐团却是个藏龙卧虎之地,既聚集了本地精英也吸引了各路强龙。指挥家阎惠昌、关乃忠、二胡演奏家黄安源、打击乐演奏家阎学敏、彭伟国、吹管乐演奏家郭雅志、古筝演奏家罗晶等无不如是。当然,还有琵琶声部的王梓静。其实她除了曾任香港中乐团弹拨组声部长兼琵琶首席还是无极弹拨乐团艺术指导,在雨果唱片出版的《阳春白雪》、《无极印象·十面埋伏》(以王静艺名)、《琵琶武曲》和《琵琶文曲》都是她广受好评的录音。

王梓静出生于音乐世家,从小随父学习琵琶,曾师从汤良洲、俞良模等名家。1976年考人中国广播民族乐团,后随中国著名琵琶演奏家、教育家、中国音乐学院教授王范地学习琵琶,获益良多,亦曾得卫仲乐、孙裕德等名师指教。她的演奏技巧娴熟,银色纯净,富有韵味,掌握不同时代、不同风格的大量作品,曾以独奏家身份随中国广播民族乐团出访香港、菲律宾等地,深受欢迎1986年移居香港,翌年加入香港中乐团。她对推广现代新音乐不遗余力,曾在国际音乐节、香港音乐新文化以及各舞蹈团节目中合作成功,首演多首现代琵琶独奏作品。其中1988年与香港中乐刚演出《梁祝》琵琶协奏曲、《天山恋歌》和中阮协奏曲《云南回忆》;1994年8月与日本广岛交响乐团合作演出香港著名作曲家罗永晖的琵琶协奏曲;1997年与英国圣马田乐团合作演出《山鸣》;2002年在新视野艺术节中与广卅交响乐团合作演绎谭盾的《琵琶与弦乐队协奏曲》,由作曲家亲自指挥;2003年与日本九州岛交响乐团合作演出《千章扫》;2003年及2004年,她两度与香港管弦乐团合作演奏《逸笔草草》均广受好评。

琵琶源于西域波斯,传来中国后在唐朝出现了一个高峰,从不少唐诗中我们也看到了诗歌对琵琶的描述。王梓静的演奏曲目广泛,可谓博古通今,亦文亦武。传统琵琶曲有武曲、文曲之分,王梓静在雨果新近出版的两张个人独奏专辑亦循先例,分别赋名《琵琶武曲》和《琵琶文曲》所收录的曲目既有传统的不朽作品,也有近年的新人新作《琵琶武曲》包括了传统名曲《十面埋伏》、《霸王卸甲》、《阳春白雪》,王惠然改编自民间曲调的《彝族舞曲》和一人剧场新创作的《千章扫》、《逸笔草草》。

王梓静的演奏技术娴熟,旋律的处理张弛有度,韵律飞扬。无论是传统曲目所追求的韵味还是现代作品中的色彩变化,都拿捏得恰如其分。传统乐曲《十面埋伏》和《霸王卸甲》是两首典型琵琶武曲,都以楚汉相争、刘邦和项羽在垓下决战的情景为题材。在这两首作品里,王梓静不但在力度和结构中取得了平衡,使音乐中磅礴的气势和雄浑力量展现出来,而且很会利用乐句、乐段的休止制造出一种中国绘面留白的效果,也添加了音乐的韵味。一人剧场(罗永辉)新创作的《千章扫》和《逸笔草草》据作曲家言,乃因得中国书法启迪而作。与传统作品以模仿效果追求叙事的手法相比,这两首曲子更偏向抽象的抒情。作曲家在这里注入了一不协和音程、特殊的技法和半音旋律,使音乐的色彩显得特别丰富多姿。如果一定要将音乐与书法联系起来,那么《千章扫》里开篇“银瓶乍破水浆进,铁骑突出刀枪鸣”的“胸中气”就如黄山谷风神洒荡的《松风阁诗》,苍劲的笔画肆意伸张。似长枪大戟。结尾的“蟠龙走”则可比怀素的《自叙贴》,其率真颠逸变化万千确如曲中音粒飞劲、急雨旋风。中段的“游丝连绵、点滴成流”是否有点于羲之《兰庭序》中天朗气清,惠风和畅,有崇山峻岭、茂林修竹,又有清流激湍、映带左右的感觉,真是其一觞一咏,亦足以畅叙幽情。《逸笔草草》在音乐理念和手法上更趋现代,以半音制造出来的摇曳音色大有印象派的意境。音乐从追求和谐到背离和谐,书法从颜柳欧的中正端庄到郑板桥的我行我素、法无定法,在艺术上都是一种很奇特的现象,或许通过音乐和书法的比较,我们也可以从中得到某些感悟?这里体现出演奏家对现代作品的把握和对新风格的勇敢探索。

《琵琶文曲》收录了传统琵琶古曲《塞上曲》、《月儿高》,近代音乐家刘天华的《虚籁》、《歌舞引》,华彦均作曲的《大浪淘沙》.以及根据民间音乐改编的《秋思》、《飞花点翠》、《高山流水》,近年新作则是一人剧场的《一指禅》。

文曲比武曲少了许多刺激的技巧和炫耀的力度,但也多了几分细腻的情感表现,王梓静在这方面更显出她对音乐的细腻触感。精准纤巧的《塞上曲》将昭君出塞的故事娓娓道来,工整端庄而不失灵动。平实古朴的《月儿高》将月映琼楼、蟾光炯炯的画面“描画”得呼之欲出、意韵盎然。《虚籁》以出神入化的弱音,将自然淡泊的“寂静”表现得入木三分;《歌舞引》以舞蹈性的节奏将速度弹得慢如散板,却不失如歌的旋律。

可以说,在这两张专辑中充分展现出王梓静对中国音乐“虚”与“实”的此中三味有透彻的理解,无论是力度还是节奏,都表现出对音乐韵昧的追求。她曾在接受采访时说:西方文化要求准确,中国则不是——中周讲虚。我们经常往虚的空间发展,所以不会切割得很准确——或说这是一种心里的准确,不是表现于外在的准确,摸不到看不到。正如我们中国文化整个都是往心里走。虚就是中国文化最大的空间。我弹一个音出来,后面的余震,才是我内心想要表达的东西。

对于音响发烧友来说,最后说一下这两张专辑的音响性。不要以为一把琵琶独奏没有什么可听性,虽然它没有澎湃汹涌的刺激音响,但细微多样的音色变化也很考器材的重播素质。要完美再现马勒的庞大交响同然很难,但要将琵琶小弦切切如私语,未成曲调先有情的弱音清晰、细致地表现出来也不容易。毕竟,有板有眼也就是有强有弱才叫音乐。还有,两张专辑中的15首作品根据曲目诞生的年代,分别用了100年前的古琴、60年代和近年制作的琵琶演奏。这些琵琶在音色、质感上都有区别,这不仅是制作工艺的变化,也代表了人们对音乐审美的演化。你的金耳朵修炼出来了么?你府上的器材够班了么?你听出了其中的变化了么?

--------刊于《新音响》2013年12月

|